Le SVI (Serveur Vocal Interactif) : comprendre, concevoir et réussir

Le SVI n’est pas un labyrinthe vocal. Bien conçu, il comprend l’intention, automatise ce qui peut l’être et transmet le reste aux bonnes équipes avec contexte.

Vous pouvez retrouver nos exemples d’arborescence SVI pour visualiser ces bonnes pratiques.

Définition du SVI (Serveur Vocal Interactif)

Le SVI (ou IVR en anglais), acronyme de Serveur Vocal Interactif, est un menu vocal intelligent qui accueille l’appelant, comprend son intention et l’oriente automatiquement vers le bon service. Concrètement, il prend en charge les demandes simples en self-service (horaires, suivi, état d’un service) et prépare le transfert à un agent quand c’est nécessaire, en lui fournissant un contexte déjà renseigné. Cette mécanique réduit l’attente, évite les détours et augmente la résolution au premier contact.

Rôle du SVI en entreprise

Dans une plateforme de téléphonie d’entreprise, le SVI joue le rôle de chef d’orchestre entre l’appel et son traitement. En effet, il capte l’intention, trie les motifs récurrents et laisse aux équipes les situations particulières ou complexes. Placé entre le standard automatique, qui accueille et transfère, et l’ACD, qui distribue vers l’agent compétent selon les files, priorités et compétences, le SVI qualifie et enrichit. Résultat : moins de transferts à l’aveugle, moins de redites, et une file d’attente mieux régulée.

Ainsi, côté exploitation, un SVI bien réglé absorbe les pics grâce aux annonces d’attente, au rappel automatique et au traitement prioritaire des motifs récurrents. On observe alors une baisse des abandons et des indicateurs plus stables sur la durée.

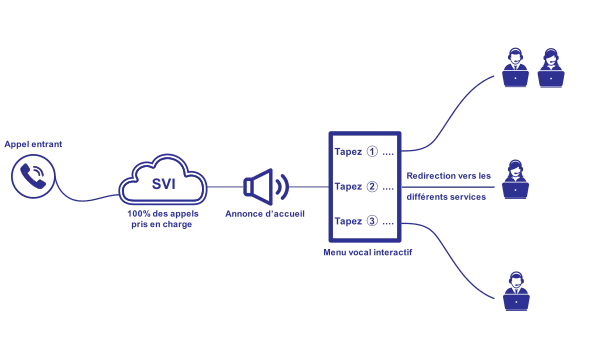

Architecture de gestion des appels avec un SVI

Fonctionnement d’un SVI

Tout d’abord, Un SVI efficace commence par un message bref, puis laisse le choix : composer une touche (DTMF) ou parler naturellement. En arrière-plan, un moteur de règles exploite des signaux simples, horaires d’ouverture, état d’un service, numéro reconnu, pour répondre immédiatement ou diriger vers la bonne file.

Ensuite, l’expérience est meilleure quand on peut interrompre le message pour répondre (barge-in), lorsque les délais de saisie ne s’éternisent pas et quand la qualité audio permet de fiabiliser la voix comme les touches.

Règle simple: si une demande peut être réglée en moins de 60 secondes sans agent, elle doit l’être. Si une nuance humaine s’impose, l’accès à un conseiller reste visible à chaque étape.

Enfin, le routage s’ajuste en temps réel selon le contexte : charge des files, historique récent, disponibilité des ressources. Et dès que l’incertitude augmente, le SVI raccourcit le parcours ou propose un conseiller sans forcer l’utilisateur à recommencer.

Standard automatique, SVI et ACD : des rôles complémentaires

Le standard automatique sert l’accueil et les renvois basiques. Le SVI ajoute la qualification et traite les cas simples sans agent. L’ACD assure la distribution vers la bonne compétence, au bon moment. Cette séparation claire évite les boucles inutiles et améliore la satisfaction, car chacun sait précisément ce qu’il a à faire dans la chaîne d’accueil. Découvrez comment optimiser la gestion des appels entrants et sortants.

| Fonction | Standard automatique | SVI (IVR) | ACD |

|---|---|---|---|

| Rôle | Accueil et transfert basique | Qualification et traitements simples | Distribution vers agents |

| Logique | Renvois horaires ou fixes | Règles métiers, DTMF et voix | Files, priorités, compétences |

| Données | Peu ou pas de contexte | Intention et éléments de parcours | Contexte agent et SLA |

| Exemple | 1 pour Ventes, 2 pour SAV | Suivi de commande puis transfert | Envoi vers un agent bilingue |

Concevoir l’arborescence d’un SVI

En premier lieu, un bon SVI ne reflète pas l’organigramme, mais les raisons d’appeler. Dès lors, la méthode la plus fiable consiste à analyser quelques mois de tickets et à regrouper six à huit motifs qui couvrent l’essentiel. Ainsi, on nomme chaque entrée avec les mots des clients plutôt qu’un jargon interne. Les messages durent 10 à 12 secondes, se terminent par une action claire et préservent partout l’option “parler à un conseiller”.

Ensuite, l’architecture reste lisible si on en limite la profondeur. De ce fait, les sujets les plus demandés montent au premier niveau.

Enfin, nous pouvons lister plusieurs bonnes pratiques comme :

- On annonce le nombre d’options pour cadrer l’effort d’écoute.

- Sur les demandes fréquentes, on vise moins d’une minute de parcours.

- Si l’attente s’allonge, un rappel automatique est proposé.

- À chaque étape, une sortie explicite vers un conseiller évite l’impasse.

DTMF et reconnaissance vocale

Les touches DTMF sont universelles, robustes et très fiables en environnement bruyant. La reconnaissance vocale est plus rapide quand l’acoustique est correcte et que les intentions sont larges (suivre ma commande, modifier un rendez-vous). Dans la pratique, proposer les deux dès l’accueil élargit l’accessibilité et réduit l’abandon : la voix accepte les synonymes, et les touches restent une alternative immédiate pour ceux qui préfèrent un chemin balisé.

Intégration CTI et transmission du contexte

Le SVI prend toute sa valeur lorsqu’il alimente automatiquement le poste de l’agent. À minima : identification de l’appelant, motif probable, étapes déjà réalisées et indication d’un ticket en cours. Si une information manque, une question courte permet de compléter sans alourdir l’échange. Des règles de priorité, clients VIP, langue requise, dossier sensible, orientent l’appel vers la meilleure ressource et améliorent la résolution au premier contact.

Conformité RGPD en France

La conformité s’entend dès l’accueil, sans envahir l’expérience. On informe clairement en cas d’enregistrement, on minimise la collecte, on fixe des durées de conservation, on sécurise les enregistrements avec journalisation des accès et on facilite l’exercice des droits. En cas d’incident significatif, un message dédié et une option de rappel renforcent la transparence. Le cadre est respecté, l’utilisateur est informé, et l’expérience reste fluide.

Voici une rapide checklist :

- Information claire en ouverture si enregistrement.

- Finalités documentées et durées définies.

- Données minimisées et accès restreints.

- Journalisation des accès et sécurité renforcée.

- Procédure simple pour l’exercice des droits.

Mesurer et piloter la performance

Les bons indicateurs racontent le parcours réel. Ainsi nous pouvons citer :

- Le taux d’automatisation mesure la part des demandes résolues sans agent.

- L’abandon dans le SVI révèle des menus trop profonds ou des scripts trop longs.

- La résolution au premier contact après transfert évalue la qualité de la qualification.

Côté ACD, l’ASA (temps moyen avant prise) et le Service Level objectivent la capacité de réponse. Côté ressenti, le CSAT et le NPS complètent le diagnostic. Ces métriques s’analysent toujours à la lumière des heures pleines et des campagnes en cours.

Architecture type d’un SVI

Dans un scénario éprouvé, l’accueil présente les règles, les horaires et la possibilité de rappel. Le menu principal offre peu d’entrées, bien nommées. Tout d’abord, la reconnaissance vocale tolère des synonymes courants, sans enfermer l’utilisateur. Ensuite, le CTI envoie juste ce qu’il faut à l’agent pour éviter les redites. Puis l’ACD propose un rappel si l’attente s’étire. En fin de parcours, un SMS ou un e-mail confirme l’action, et un ticket CRM garde la trace côté téléphonie d’entreprise.

Comment déployer un SVI (en 4 étapes) ?

Audit et périmètre

On dresse la cartographie des appels: volumes par heure, motifs réels, pics d’activité et taux d’abandon. On isole les raisons d’appeler qui reviennent le plus souvent et on qualifie les irritants (boucles, transferts à l’aveugle, annonces trop longues). Côté conformité, on vérifie l’information des appelants, les durées de conservation, la journalisation des accès et les procédures d’exercice des droits pour rester aligné avec le RGPD.

Conception de l’expérience

On écrit des scripts courts et utiles, avec un vocabulaire côté client. Le menu principal tient en quelques options et l’arborescence reste peu profonde. À chaque étape, l’appelant peut interrompre l’annonce, revenir en arrière ou parler à un conseiller. Les parcours fréquents sont optimisés en priorité, et les intentions clés sont nommées avec les mots que les clients emploient réellement.

Intégrations et tests

On relie le SVI au CRM et au CTI afin de transmettre automatiquement le contexte à l’agent: identité, motif probable, étapes déjà franchies. Les annonces légales sont posées sans alourdir l’accueil. On teste les deux interactions, DTMF et reconnaissance vocale, sur des scénarios simples puis complexes. Le rappel automatique est validé avec des files chargées, ainsi que les bascules horaires, les fermetures exceptionnelles et les messages de service.

Mise en service et amélioration continue

On lance sur un périmètre pilote et on mesure chaque jour le taux d’automatisation, l’abandon dans le SVI et la résolution au premier contact après transfert. Les correctifs sont rapides: libellés plus clairs, ordre des options, seuils de rappel, routage selon charge. Une fois les indicateurs stabilisés, on étend progressivement et on planifie des revues régulières pour garder le SVI lisible et efficace.

FAQ sur le SVI

À quoi sert un SVI si j’ai déjà un standard automatique

Le standard transfère, le SVI comprend la demande, traite les cas simples et transmet le contexte aux équipes. Les deux se complètent et évitent les renvois inutiles.

Combien d’options afficher au premier niveau

Dans la plupart des contextes, quatre à six suffisent. Au-delà, la charge cognitive grimpe et le risque d’abandon aussi.

Comment éviter que la reconnaissance vocale se trompe

On borne le vocabulaire au départ, on prévoit des synonymes courants, on offre un basculement instantané vers le DTMF et on garde l’accès conseiller à chaque étape.

Quelles demandes automatiser en priorité

Les horaires, l’état d’un service, le suivi de commande, les informations de compte et certaines réinitialisations se traitent très bien sans agent.

Comment prouver que le SVI améliore l’expérience

On compare avant/après : abandon dans le SVI, FCR après transfert, ASA sur la file prioritaire et CSAT en fin d’appel. Les gains apparaissent d’abord sur les motifs simples.Ce SVI est d’autant plus puissant qu’il s’inscrit dans une plateforme de centre de contact cloud capable de router chaque appel vers le bon agent.